舌癖って何? 2025.8.16

みなさん、舌癖についてご存知でしょうか。

舌癖という言葉は聞いたことはあるけど、

よく分からないという方もいらっしゃると思います。

舌癖(ぜつへき)とは、舌が本来あるべき位置とはずれて、

無意識に歯を押したり、歯と歯の間から舌が出てしまったりする癖のことです。

舌癖のある人は飲み込むたびに舌で歯を強く押しているため、

結果として歯と歯の間にすき間があいたり、

上下の歯が咬み合わなかったり、

前歯の萌出や歯槽骨の垂直的な発育を妨げたりすることもあります。

そのままにしておくと、発音や歯列に大きな影響をあたえます。

矯正治療後の後戻りの原因になることもあります。

今回は舌癖の種類、及ぼす影響、原因、改善策についてお話ししていきたいと思います。

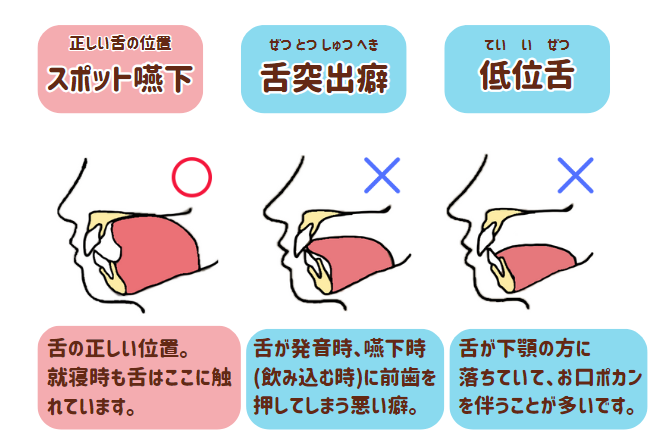

◉舌癖の種類

◉舌突出癖 (ぜつとっしゅつへき)

舌を前方に突き出す癖で、特に飲み込む時や発音時に見られます。

出っ歯や開咬(上下の前歯が噛み合わない状態)の原因となることがあります。

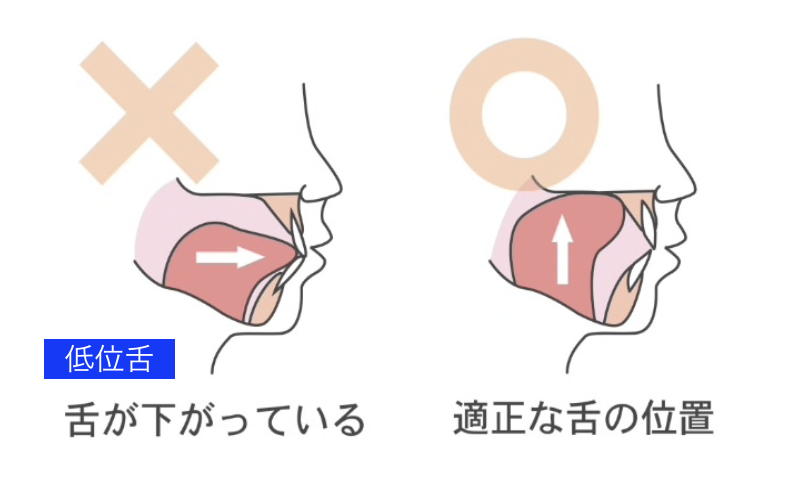

◉低位舌 (ていいぜつ)

舌が本来あるべき位置よりも低い位置にある状態です。

下の歯に舌が触れていることが多く、口呼吸の原因になったり、

出っ歯や開咬を招いたりすることがあります。

◉咬舌癖(こうぜつへき)

舌を噛んでしまう癖です。

安静時や食事中、飲み込む時に無意識に舌を噛んでしまうことがあります。

◉異常嚥下癖 (いじょうえんげへき)

食べ物や飲み物を飲み込む時に、舌を前歯の間から突き出す癖です。

開咬や出っ歯の原因となることがあります。

◉弄舌癖 (ろうぜつへき)

舌で歯を押し出したり、歯の間を舌で触ったりする癖です。

歯並びの悪化や発音障害を引き起こす可能性があります。

◉舌癖が及ぼす影響

歯並びの悪化:開咬、出っ歯、受け口、叢生(歯がでこぼこに生える状態)など

噛み合わせの悪化:開咬、反対咬合(受け口)など

発音障害:サ行、タ行、ナ行などの発音が不明瞭になる

嚥下障害:食べ物や飲み物を飲み込みにくくなる

口呼吸:口を開けたままになりやすく、口内が乾燥しやすいため、

虫歯や歯周病、風邪を引き起こしやすくなる

口元のたるみ:口角が下がり、顔つきが悪くなる

これらが舌癖による悪影響として挙げられます。

◉舌癖の原因

舌癖の原因として

⚫︎幼児期より指しゃぶりを長く続けた

⚫︎乳歯から永久歯への歯の生え変わりの間に歯がない状態が長く続いた

⚫︎咽頭扁桃の肥大や鼻閉があり、口呼吸をしている

⚫︎舌小帯が短い

などが挙げられます。

◉舌癖の改善法

舌癖を治すには、正しい舌の位置を覚え、

舌、唇などの口腔周囲の筋肉を鍛えトレーニングをすることが需要です。

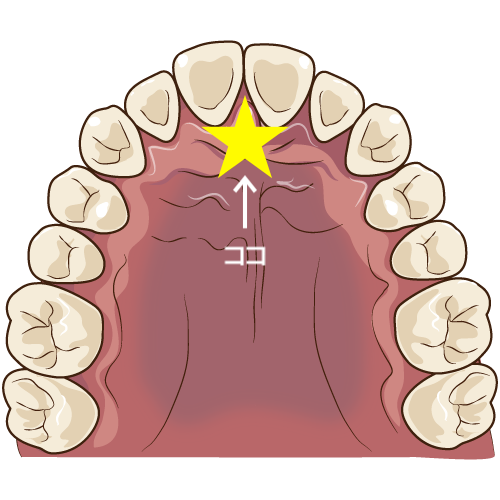

まずは舌の正しい位置を覚えましょう。

舌の正しい位置

①舌が上顎に触れている

②舌先が上の前歯の少し後ろに触れている

③舌先が前歯に触れていない

上の図(上顎)の★部分(スポット)に舌の先端を当てるようにしましょう。

スポットを鏡で目視し、確認したあと舌の先をスポットにつけます。

また、舌先は上下の前歯に触れないことが重要です。

舌が前に出過ぎたり、舌先が丸まらないよう注意して

スポットに舌をつけるようにしましょう。

その状態をキープしたまま口を閉じて、奥歯を軽く噛むようにして下さい。

それがリラックスしている時の舌の正しい位置です。

舌の筋力が足りない場合は、舌のトレーニングが必要になります。

ポッピングという、舌を正しい位置に維持するために、

舌を持ち上げる力をつけるためのトレーニングがあります。

舌先をスポットにつけて、舌全体で上顎を吸い上げます。

そのまま口を大きく開けて、ポンッと音が出るように舌を離します。

この動作を1日10~15回ほど繰り返し行ってみましょう。

その時舌小帯をしっかり伸ばすよう意識することが大切です。

舌小帯とは、舌の裏側から口の底をつなぐヒダのことです(↑のところ)

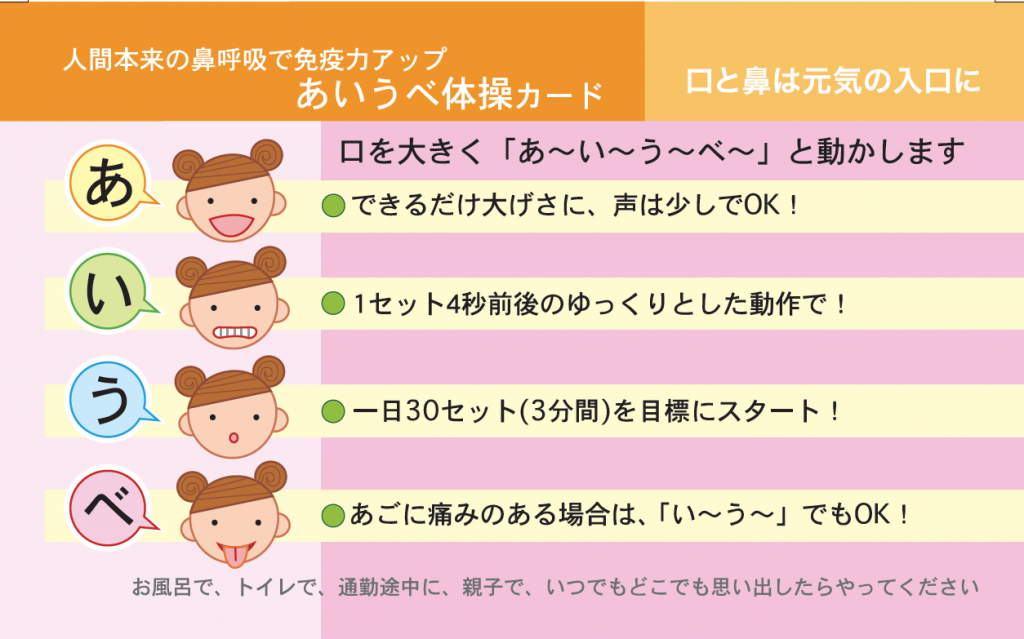

舌の筋肉(舌筋:ぜっきん)をはじめ口元の筋肉が鍛えられる体操で

あいうべ体操というものもあります。

口呼吸の改善によってさまざまな効果が得られるほか、

顔のたるみ・しわの改善による美容効果、脳の血流をアップさせる効果など、

多くの効果が得られます。

あいうべ体操は、「あ~」「い~」「う~」「べ~」と口を動かすだけの簡単な体操です。

声は出しても出さなくてもかまいません。

大きく口を動かし、ゆっくりと行うのがポイントです。

小児矯正ではプレオルソという

口の周りの筋肉や顎の骨が成長途中の小児に対して使用する

マウスピース型の矯正装置があります。

プレオルソの目的は歯並びを悪くする原因を取り除いて、

歯並びの悪化を防ぐことです。

プレオルソを装着して、口周りの筋肉を鍛え、

舌を正しい位置に誘導することで、

歯並びに影響を及ぼす悪習癖の改善が期待できます。

そうすることで、正しい位置に永久歯が生えるように促すことができます。

当院では、プレオルソを使用しての矯正治療も行っています。

今回舌癖についてお話しさせていただきましたが、

まずは自分の舌の位置や動きを意識することが大切です。

日頃から舌の正しい位置を、意識することを心がけましょう。

気になる場合は、歯科医師や歯科衛生士に相談し、

適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

現在矯正治療中の方、そして矯正治療を検討されている方にとって

安心して受診していただけるようさまざまな情報を発信中です。

詳しくは【 当院 Instagram & YouTube 】を是非参考にご覧ください!